For my English-speaking visitors

Nombre d'articles généraux sur les fabriques, les marques, les mécanismes, etc. : 793

Nombre de notices particulières pour un modèle de montre ou d'horloge : 2693

- Nombre de ces notices consacrées aux pièces de ma collection : 1148

- Dernière notice publiée : Horloge Elektronika 01 « Cabane »

Article de другой город (Une autre ville) du 6 décembre 2023.

Le Maître horloger Sergeï Trifonov parle de la fabrique Maslennikov : montres en or, pierres rubis et un amour pour la vie entière

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux entreprises disparues de Samara. Dans notre projet spécial « Patrimoine industriel », nous racontons l’histoire des usines qui, bien qu’elles aient cessé d’exister, restent dans les mémoires. Cette fois, la correspondante de DG, Anastasia Knor, a recueilli les souvenirs de Sergeï Trifonov, ancien adjoint au chef de l’atelier d’horlogerie, sur sa vie professionnelle à la fabrique Maslennikov.

Dans leur petit appartement, le tic-tac des horloges résonne constamment. Les montres sont partout : accrochées aux murs, posées dans la chambre, la cuisine, le couloir. Elles dépassent de derrière la table dans un boîtier en bois brun et brillent discrètement sur les étagères. Quant au bureau du maître, il est jonché de cadrans, de vis minuscules, d’engrenages et de ressorts.

Sergeï Nikolaievich Trifonov se qualifie de maître horloger. Les montres sont devenues l’œuvre de toute sa vie. À quinze ans, il a rejoint l’atelier d’horlogerie n°23 de l’usine Maslennikov pour aider sa mère et gagner un peu d’argent pendant les vacances. Il y est resté pour toujours.

L’histoire de Sergeï Trifonov et de son épouse Natalia ressemble à celle de milliers d’habitants de Samara. Une vie typique des ouvriers soviétiques, avec des salaires stables, des perspectives d’avenir, un quotidien bien organisé, des vacances via les syndicats ou à la base de loisirs de l’usine.

Puis, dans les années 1990, une nouvelle vie a commencé, à laquelle chacun a dû s’adapter comme il pouvait. Après avoir quitté l’usine en 1996, Sergeï Nikolaïevich est devenu l’un des horlogers les plus réputés de Samara. Et ce n’est pas surprenant : « dekatazhnik » et « khodist », l’un des meilleurs artisans de ZiM, capable de réaliser n’importe quelle opération.

En visitant la famille Trifonov, mon vocabulaire s’est enrichi d’une bonne dizaine de nouveaux mots. Autrefois, ces termes étaient courants parmi les milliers d’ouvriers de l’usine, mais aujourd’hui, ils sonnent étrangement aux oreilles modernes.

« Narvidchik »

On peut dire que je suis né dans l’atelier n°23. Ma mère y travaillait, donc la question de savoir où aller pour un petit boulot ne se posait pas : c’était ZiM. J’ai terminé la 8e année à l’école n°110, sur la rue Podshipnikovaya. Elle a été fermée car elle était transformée en école n°144. Mais je n’y suis pas allé, car c’était était difficile pour ma mère, nous vivions sans père.

Je suis entré à l’école de la jeunesse ouvrière (ShRM) et, à l’été 1970, je me suis fait embaucher à ZiM. Je travaillais 4 heures par jour. L’opération était simple : je remontais les montres montres et vérifiais leur précision. On enroulait une petite roue avec un ruban jusqu’au bout, on remontait, et on vérifiait si les aiguilles bougeaient correctement. Ma spécialité s’appelait « narvidchik », c’est-à-dire quelqu’un qui vérifie l’aspect extérieur. Le quota était de 300 à 400 montres par jour. Après avoir vérifié les montres, je les mettais dans une boîte, et elles partaient à la station de contrôle et d’essai, où ma future femme travaillerait quelques années plus tard.

En 1971, je suis devenu officiellement employé spécialisé de l’atelier n°23. J’avais 16 ans. Bien sûr, je savais que l’usine ne produisait pas seulement des montres. Parfois, en marchant dans l’usine, on sentait la terre trembler sous nos pieds. Des entrepôts souterrains menaient aux voies ferrées de la route Lindovskaya, où les produits étaient chargés de nuit. C’était secret. Et moi, je fabriquais des minuteurs pour ces torpilles. Aujourd’hui, on ne peut plus en faire, car ce sont des dispositifs explosifs. Il y avait des contacts spéciaux pour déclencher la détonation.

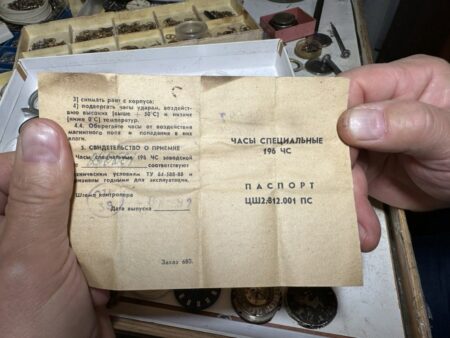

J’étais chef de la section ChS. Ça signifie simplement : chronomètre horaire. Simple, mais pas tant que ça. Sur une montre mécanique, tu tires une tige latérale, et les aiguilles s’arrêtent. Maintenant, regarde un chronomètre. Tu vois ? Il continue. À l’époque, on fabriquait un frein spécial pour les montres militaires.

Remontoir et engrenage

J’ai maîtrisé toutes les étapes de l’assemblage manuel des montres et je suis devenu le meilleur « khodist » de l’atelier n°23, c’est-à-dire spécialiste du mécanisme ou de l’échappement à ancre. Tu sais ce qui distinguait nos montres ZiM de toutes les autres ? Elles étaient fabriquées par des spécialistes uniques. Je vais te donner quelques noms : Konstantin Dudarev était maître des spiraux, Vasily Ivanov était spécialiste du « zakanchivanie » (de la finition). Il ressentait les « pieds » comme personne. Mikhail Novikov était expert en jeux. Dans une montre, il y a trois roues, des fourchettes d’ancre et un balancier. Il connaissait tous les jeux. Alexander Yuryevich Rozmyslov, c’était la « tête » : il comprenait tout, analysait et disait quoi faire. Tout reposait sur ces spécialistes.

Les meilleures montres ZiM, les Pobeda, étaient fabriquées jusqu’en 1975 environ. Avec elles, tu pouvais plonger dans un lac gelé ou traverser un désert. Ces montres étaient scellées d’une manière spéciale pour que le boîtier reste étanche. Elles étaient insubmersibles et indestructibles.

Ces montres étaient fabriquées sur des équipements suisses, que nos outilleurs avaient perfectionnés. La production des montres ZiM a commencé en 1978. ZiM s’écrivait de différentes manières, toujours avec élégance. Et toujours avec la mention « Fabriqué en URSS ». À cette époque, j’étais devenu maître principal.

Qu’est-ce qu’un maître principal dans une usine ? C’est l’adjoint au chef d’atelier. Quand le chef partait en congé, il fallait le remplacer. Nous étions trois maîtres principaux, et nous prenions tour à tour les responsabilités du chef d’atelier. Pendant ce temps, les autres maîtres principaux me remplaçaient sur mon secteur. Nous signions des accords de confidentialité, car nous recevions des informations de toute l’Union sur notre nomenclature.

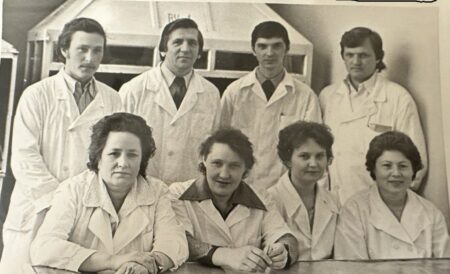

Sur mon secteur, il y avait sept brigades. Une brigade, c’était 42 personnes. Trois secteurs, c’était presque 900 personnes. Et environ 100 apprentis des écoles professionnelles (GPTU), du 2e au 4e niveaux. Les plus jeunes découvraient l’horlogerie, travaillaient en moyenne deux heures, tandis que les diplômés, à partir du 4e niveau, étaient intégrés aux brigades.

Chaque spécialiste était formé pour une opération spécifique : angrenage, échappement, etc. Tout se jouait à l’échelle des microns, visible uniquement à la loupe. Tous les spécialistes sur la ligne avaient des loupes, généralement avec un grossissement de 2,5 fois. Sans elles, on ne voyait rien.

Chaque brigade réalisait 7 opérations :

– Remontoir. Le remontage et le réglage des aiguilles, en russe simple.

– Engrenage. Le remontage du ressort, le système de roues, l’installation du tambour et du cliquet. Cela était divisé en premier, deuxième et troisième engrenage.

– Échappement à ancre. C’était ma spécialité. Cette opération concerne le balancier, le réglage de ses oscillations. On installait la roue d’ancre, la fourchette d’ancre avec ses goupilles et le rouleau avec une pierre d’impulsion.

– Réglage du balancier.

– Ajustement. Les spécialistes alignaient la courbe de marche des montres sur une carte perforée : elle devait être à « zéro ». Un écart à droite ou à gauche signifiait un retard ou une avance.

– Finition. On insérait la roue d’ancre, sur laquelle on fixait les aiguilles – seconde, heure, minute.

Assemblage final. Le mécanisme était inséré dans le boîtier.

Ensuite, les montres étaient testées. Une brigade produisait 5 000 montres par mois. Il y avait deux types de montres : avec trotteuse ou petite seconde. Au total, la fabrique Maslenikov fabriquait 79 modèles ! Je lesai presque tous.

« Dekatazh »

Dans chaque secteur, il y avait aussi un « dekatazhnik ». C’était un maître de la plus haute catégorie, qui connaissait toutes les opérations d’assemblage et savait corriger les défauts. Après l’atelier n°23, les montres allaient au KIS, ou département n°11. C’est là que travaillait ma femme, Natalia Alexeyevna.

Il faut savoir que toutes les montres ZiM étaient de classe 2. Selon les normes GOST, elles pouvaient perdre 15 secondes ou gagner 20 secondes par jour. Pour respecter ces exigences, les montres étaient testées pendant 18 jours. Les opérateurs les vérifiaient dans six positions différentes, trois jours par position : sur le côté, cadran vers le bas, sur l’autre côté, etc. Chaque jour, le narvidchik remontait les montres, puis des lots de 200 pièces étaient formés en briques et placés dans une position spécifique.

Chaque opérateur gérait au moins 10 lots. Au total, 20 brigades travaillaient à la station d’essai. Et rappelons-le, l’usine Maslennikov produisait environ 1 million de montres par an. Les montres étaient testées pour le remontage et la précision. Celles qui s’arrêtaient étaient mises au rebut, celles qui avançaient ou retardaient trop étaient renvoyées à l’atelier. On savait à qui les renvoyer, car tout était noté : quelle brigade les avait assemblées.

Nous produisions uniquement les cadrans, les bracelets étaient fabriqués dans la cinquième usine, aujourd’hui l’usine électromécanique de Samara. Les montres étaient ensuite emballées dans de longues boîtes marquées ZiM, avec les montres d’un côté et le bracelet de l’autre. Nous fabriquions des montres en or, en platine, de toutes sortes. Le mécanisme était toujours le même. Nous en offrions aux cosmonautes, au premier secrétaire du comité régional. Ces montres étaient fabriquées à part.

Il y avait l’atelier n°28, qui travaillait l’or. Nous avions plusieurs ateliers de galvanoplastie, chacun spécialisé dans un type de métal : argent, bronze. L’atelier n°28 fabriquait des contacts pour les produits militaires, en or et en platine. Comment je le sais ? Parce que j’avais mon bateau. Sur la Volga, tout se raconte. Là-bas, il n’y avait pas de secrets. Une fois sur la Volga, tout le monde est égal.

« Finition »

En 26 ans à l’usine, je n’ai reçu aucune médaille. Mais huit de mes propositions d’amélioration ont été adoptées. La dernière concernait le spiral du mécanisme : j’ai proposé un autre angle d’inclinaison pour une pièce. J’ai aussi fait 6 propositions pour l’angrenage, toutes adoptées. J’ai même reçu une prime de 25 roubles.

Dans les années 1980, nous avons commencé à construire une troisième usine. Aujourd’hui, c’est « Zakhar ». Ce bâtiment de 6 étages était prévu pour être entièrement dédié à la production civile d’horlogerie, mais le temps en a décidé autrement. Nous l’avons construit, mais nous n’y avons jamais emménagé. Nous avons installé les fenêtres, le câblage, le sol, mais le troisième étage, prévu pour nous, a été attribué à l’atelier n°34, qui fabriquait des minuteurs de 30 minutes. Nous sommes restés dans notre vieil atelier, juste à côté de l’ancienne entrée. Il a été démoli depuis.

J’ai quitté ZiM en 1996. Mon salaire de 260 roubles ne valait plus rien dans les années 1990. Alors, je suis devenu horloger indépendant.

Je répare toutes sortes de montres. Récemment, j’ai travaillé sur une Berger de 1896. Tout y est fait avec une telle perfection que l’âme s’en réjouit. J’éprouve le même sentiment en réparant les montres ZiM des années 1940 et 1950. Elles se distinguent par leur forme en brique. Elles étaient fabriquées par des coopératives. À l’époque, l’usine fonctionnait ainsi. Ces montres portaient l’inscription Zvezda. Ensuite, la production a été transférée à Penza, et la marque Zaria est apparue.

Mais avant, elles étaient fabriquées chez nous. Ça fait chanter l’âme. Les pierres n’étaient pas synthétiques, mais de vrais rubis. Je les nettoie, je mets de l’huile, et elles dureront encore cent ans.

A propos de cet article

Les recherches n’indiquent aucune production de ZIM « brique ». Les premières ZIM étaient des montres de poche. Les montres « briques » ont d’abord porté la marque ZIF parce que la Fabrique de Montres d’Ouglitch s’appelait alors « Fabrique [nommé d’après] Frounzé »: Завод имени Фрунзе. Elles ont ensuite adopté la marque Zvezda (Звезда) lorsqu’elles ont été transférées à la de la Fabrique de Montres de Penza. Ci dessous: une ZIF « brique » (voir la notice):

Et une ZIM de poche des années ’40 (voir la notice):

Sergeï Trifonov parle d’une montre Berger (« часы Бергером »). Mikrolisk ne recense, en guise de « Berger », que la marque déposée à Le Locle en 1894 ( voir ici). Se pourtait-il qu’il s’agisse d’une Fabergé? La maison Fabergé, fondée en 1842 à Saint-Pétersbourg, et si elle est célèbre pour ses créations de joaillerie, notamment les œufs impériaux, elle a produit de nombreuses montres.