Un ouvrier américain à la 1ère Fabrique de Montres de Moscou (1934)

Siegfried Weinstein est un ouvrier new-yorkais qui, pendant la grande crise, est parti travailler en URSS. Il ne fait pas partie des travailleurs américains qui ont acompagné les équipements de Dueber-Hampden lors de son rachat par l’URSS, pour y surviser le remontage et le lancement de la production (voir ici).

Son expérience a fait l’objet d’une publication en anglais et en allemand par la « Coopérative d’édition de travailleurs étrangers en URSS », en 1934.

Cette publication s’inscrit certes dans une démarche de propagande, mais est intéressante car détaillée et non dépourvue d’esprit critique.

L’édition anglaise

An American Worker in a Moscow Factory [Un ouvrier américain dans une fabrique moscovite]

Co-operative Publishing Society of Foreign Workers in the U.S.S.R. [Coopérative d’édition de travailleurs étrangers en URSS]

1934

Voir le pdf de cette édition

L’édition allemande

Hier geht die Zeit schneller : ein amerikanischer Arbeiter in der Ersten Moskauer Uhrenfabrik [Ici, le temps s’accélère : un ouvrier américain dans la Première Fabrique de Montres de Moscou]

Verlag-Gnossenschaft ausl. Arbeiter in der UdSSR [Coopérative d’édition de travailleurs étrangers en URSS]

1934

Voir le pdf de cette édition

3. Traduction française

[réalisée à partir de l’édition anglaise]

S. WEINBERG

UN OUVRIER AMÉRICAIN DANS UNE FABRIQUE MOSCOVITE

AU CHÔMAGE À NEW YORK

Le contremaître est venu me voir et m’a dit que j’étais temporairement licencié.

Il était juste 17h30 et la cloche a sonné. J’ai rassemblé mes outils et les ai rangés dans ma boîte. Puis je suis allé voir M. Dienstman, le propriétaire de la société Dial Watch Case.

Il m’a expliqué que la dépression l’obligeait à réduire ses dépenses mais qu’il espérait pouvoir me faire venir à nouveau dans peu de temps. Alors que j’étais encore dans son bureau, il a raconté la même histoire aux autres travailleurs qui s’étaient alors pressés autour de lui.

J’ai regardé ces compagnons de travail et ils m’ont regardé, chacun d’entre nous étant troublé par la même pensée – le chômage.

La menace du capitalisme avait tendu la main et ramassé une autre poignée pour l’armée des chômeurs.

Jusqu’à présent, les travailleurs hautement qualifiés et spécialement privilégiés parmi nous n’avaient pas ressenti la lutte pour l’existence. Nous avions pensé que nous pourrions facilement trouver un autre emploi. Cependant, lorsque je suis allé demander du travail à la Sagamor Metal Goods Corporation, où je gagnais auparavant soixante-cinq dollars par semaine, le directeur m’a dit qu’il ne payait plus de hauts salaires, mais que si je travaillais pour trente dollars par semaine jusqu’à ce que les temps soient meilleurs, il pourrait me donner un emploi stable.

Ainsi… une réduction de salaire de soixante pour cent pour commencer !

Eh bien, je ne me soumettrais pas à cela. Mon seul loyer était de quarante-sept dollars par mois. Le propriétaire accepterait-il moins ? Et mes collègues de travail ? Ils avaient travaillé avec moi et savaient que je touchais soixante-cinq dollars par semaine. Devrais-je retourner à leurs côtés pour un salaire inférieur à celui qu’ils touchaient ? Cela signifierait seulement qu’ils seraient bientôt réduits à mon niveau.

Ils savaient que j’étais un syndicaliste et que j’avais essayé de les organiser dans notre syndicat. Il était hors de question de les laisser tomber. J’ai donc dit au directeur Morrison que ce n’était pas assez d’argent et je l’ai quitté. Il m’a rappelé pour me dire que si j’avais vraiment besoin d’un emploi, je pouvais m’adresser à lui.

Le lendemain, je me suis rendu à la section de la 21e rue du Conseil des travailleurs sans emploi, je me suis inscrit, j’ai payé 5 cents de frais d’inscription et j’ai parlé aux travailleurs présents de la tentative de Morrison de réduire les salaires de 60 %. Là, j’ai également écouté une discussion sur le gigantesque plan d’industrialisation de l’Union soviétique et sur la meilleure façon de combattre la campagne de calomnies lancée par les ennemis de la première République des travailleurs, en particulier les mensonges du fameux Comité Fish [le Comité Spécial d’Enquête sur les Activités Communistes aux États-Unis, dirigé par le parlementaire Hamilton Fish, était actif pendant la période de la Grande Dépression NdT]. Il se trouve que certains des travailleurs présents allaient se mettre en route pour la Russie afin de mettre leur savoir-faire au service du grand chantier du plan quinquennal. L’idée d’aider sur place m’a semblé bonne. J’avais économisé suffisamment de dollars pour payer le voyage. Peut-être pourrais-je trouver un emploi là-bas ? Quoi qu’il en soit, j’ai décidé d’essayer.

Rassemblant toutes les informations sur ce qui était nécessaire pour le voyage, j’ai emballé mes outils et mes vêtements. Les outils sont très importants. Chaque fabricant américain d’outils et de matrices a un jeu d’outils. Mon jeu était exceptionnellement bon et se composait d’une grande variété des meilleures marques américaines et allemandes.

Ils se sont avérés d’une très grande valeur depuis. Ici, en Union soviétique, le travailleur n’est pas obligé de fournir ses propres outils. Mais s’il en possède, ils lui sont d’une aide précieuse.

LA DÉPRESSION DANS LES VILLES CAPITALISTES

Trois mois après avoir perdu mon emploi, j’ai quitté le port de New York sur l’Aquitania et, sept jours plus tard, j’ai accosté à Southampton où j’ai pris le train pour Londres. Ma première impression de l’Angleterre est que les ouvriers ont un faible niveau de vie et s’habillent mal. Leurs maisons sont petites et miteuses. Depuis le train, on peut voir l’abandon de la terre, les wagons de marchandises vides qui attendent sur les voies de garage. Partout, des traces de chômage sont visibles.

À Londres, certains de mes compagnons de voyage et moi-même avons fait la connaissance d’un couple de chômeurs qui nous ont guidés à travers la ville. Nous sommes passés devant l’usine de gaz toxiques sur la Tamise. Nos guides nous ont expliqué que vingt-huit travailleurs font maintenant fonctionner l’ensemble de l’usine, qui était auparavant gérée par cent cinquante hommes, dont beaucoup souffraient des fumées toxiques qui s’échappaient lors du processus de raffinage. L’usine est exploitée avec des dispositifs d’économie de main-d’œuvre, des machines automatiques et des convoyeurs.

Nous nous sommes rendus à Fulham, l’un des quartiers ouvriers de Londres, où nous avons vu une famille de quatre personnes expulsée de sa maison pour non-paiement du loyer. Les portes et les fenêtres ont été clouées avec des tôles ondulées afin que les « meubles » ne soient pas remis dans la maison.

Nous avons ensuite rendu visite à la famille d’un travailleur qui devait être expulsée le lendemain. Le mari était malade et à l’hôpital, et la femme n’avait pas d’argent pour payer le loyer – pas même pour acheter un repas. Sur l’étagère du garde-manger, il y a un quart de pain et un peu de marmelade dans un petit pot. C’était la provision du jour pour la femme et sa fille de six ans.

Nous avons ensuite visité une bourse du travail où nous avons vu des milliers de chômeurs faire la queue pour s’inscrire, des milliers de travailleurs qualifiés jetés à la casse parce qu’il n’y a pas assez d’affaires pour que les patrons puissent en tirer un profit.

On m’a demandé de faire un rapport sur le mouvement des chômeurs américains. Lorsque le président de la réunion en plein air a annoncé qu’un Américain allait parler des chômeurs en Amérique, les travailleurs sont tous venus en foule pour écouter ce qui se passait au pays de la « prospérité ». Les ouvriers d’Angleterre s’intéressent manifestement de près au mouvement ouvrier américain. Les nombreuses questions qu’ils ont posées montrent à quel point ils ont des points communs avec nous.

Le voyage à Hull pour le bateau continental vers l’Allemagne a reproduit l’image de la stagnation de l’Angleterre. Des wagons de marchandises vides sur toutes les voies. Des cheminées d’usine sans fumée. Le temps était misérable et on voyait que les ouvriers n’avaient pas de vêtements pour cette période de l’année. Pourtant, l’Angleterre fabrique les meilleurs lainages !

Berlin est un véritable enfer pour les ouvriers. Le fléau du chômage a laissé des traces dans la population. Les quelques marks que les chanceux reçoivent en guise de secours sont une plaisanterie. Les femmes sont poussées par le besoin de vendre leur corps. Il n’y a guère de rue à Berlin où les jeunes femmes ne vous harcèlent pas, ne mendiant que le prix d’un repas. À la gare, il est presque impossible de passer à travers elles. Dans les quartiers ouvriers de Berlin, les femmes sont désespérées.

Le voyage à travers l’Europe depuis Berlin a été instructif et significatif. Au-delà de la frontière allemande, il y a un changement marqué. Le pays semble plus mort et plus désordonné. On a tout de suite l’impression de se trouver dans une région arriérée, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, qui appartenait autrefois à la Russie tsariste. Ici, les ouvriers sont miteux et négligés et contrastent fortement avec les fonctionnaires des douanes et des frontières, bien nourris et militarisés, dans leurs superbes costumes de paon. Les gares sont peuplées de touristes, de sombres paysans qui regardent passer les trains, de paysans mornes et découragés qui n’ont nulle part où aller et, comme le pense le passant, qui n’ont aucun espoir d’aller ou de se rendre quelque part.

EN PASSANT LA FRONTIÈRE SOVIÉTIQUE

A partir de Riga, l’excitation a grandi jusqu’à ce que nous traversions la frontière soviétique et arrivions à Pskov. Franchement, je commençais à me sentir nerveux. On nous avait dit que les officiels soviétiques étaient très stricts, qu’ils confisquaient tout sauf quelques objets de première nécessité. Cela m’inquiétait. Et mes outils ? Ils m’avaient coûté 600 dollars. Et je voyageais en tant que « touriste ». Bien sûr, ils allaient se demander pourquoi je voulais ces outils. Le compagnon de voyage en face de moi était un acheteur de fourrure de New York. Il avait acheté une boutique pleine de sous-vêtements en soie pour ses amies. Les douaniers les ont étalés et ont séparé les articles, lui laissant les affaires d’hommes et l’informant poliment, mais fermement, que les autres seraient gardés jusqu’à son retour. Je me suis aligné derrière lui, me sentant assez déprimé. « C’est ici que je perds mes outils royaux », ai-je pensé. L’instant d’après, j’étais au paradis. Le fonctionnaire a souri, m’a donné une tape dans le dos et m’a dit que j’étais un bon garçon pour avoir apporté les outils, qui seraient très utiles. À cette époque, il y avait des centaines d’emplois prêts et en attente. À l’heure actuelle, bien sûr, il n’est pas si facile pour un travailleur étranger d’entrer en Union soviétique dans l’espoir de trouver un emploi.

Après avoir enregistré mes devises étrangères, le costaud qui m’avait aidé à porter mes bagages lors du passage à la douane m’a aidé à remonter dans le train et m’a présenté une facture pour ses services.

Il ne s’agissait que de cinquante kopeks ! J’étais surpris. Dans d’autres gares, comme à Riga, lorsque j’avais donné un demi-dollar au porteur, il a vait pesté en letton.

L’atmosphère en Union soviétique est nettement et dramatiquement différente de celle qui règne partout ailleurs dans le monde. Partout ici, il y a une agitation inspirante. Même les plus petites gares ferroviaires sont occupées. Les voies sont encombrées de trains chargés de matériaux de construction, de bois, de briques, de granit, de sable, de ciment, de chaux, de gravier. Des wagons de marchandises avec de grandes caisses de machines de marques étrangères. D’énormes transformateurs électriques. Tuyaux, cornières, poutres en acier. Des équipements ferroviaires tels que des rails en acier, des aiguillages, etc. de toutes parts, apparemment pour construire une nouvelle double voie. Partout des signes d’expansion, de croissance, de travail et de gens pressés avec des paquets et des bagages qui se rendent à différents endroits.

Les travailleurs le long du chemin de fer sont pour la plupart des femmes, occupées à déblayer la neige pour faire de la place à d’autres équipements. Beaucoup de ces femmes étaient vêtues de lourds manteaux de cuir et toutes portaient des bottes spéciales en feutre arctique. Elles étaient suffisamment bien emmitouflées pour résister à n’importe quel temps froid, et elles étaient toutes dodues, costaudes et bien nourries, très différentes du type de travailleurs habituels en Amérique qui font ce genre de travail, les Italiens, les Mexicains et les Noirs – la main-d’œuvre la moins chère que l’on puisse trouver en Amérique. Ces grandes filles et ces femmes étaient l’image même de la santé, elles avaient les joues rouges, souriaient et agitaient les mains jusqu’à ce que le train soit parti.

C’était un autre signe de l’accueil que les travailleurs étrangers reçoivent lorsqu’ils voyagent sur le sol soviétique. Quel contraste avec la morosité et l’indifférence froide que l’on rencontre dans les pays capitalistes.

Plus nous nous approchions de Léningrad, plus nous voyions d’activité. De nouvelles usines brillantes tout juste construites. De nombreux bâtiments inachevés attendant des matériaux et un temps plus chaud. De nouveaux villages et des maisons d’ouvriers en cours de construction partout.

La gare de Léningrad était bondée de gens qui attendaient notre train et se rendaient dans d’autres localités.

L’autobus d’Intourist nous a transportés, nous et nos bagages, à l’hôtel Octobre, où nous avons rencontré d’autres touristes américains, anglais et allemands. Après mon premier repas, copieux, en Union soviétique, j’ai fait connaissance avec un citoyen soviétique qui parlait anglais. On m’avait dit partout de l’autre côté de la frontière que les gens en Union soviétique étaient affamés. Je lui ai demandé si c’était vrai. Il m’a répondu avec un sourire de bon aloi : « Il y a du travail pour tout le monde et de la nourriture pour tout le monde. Il y a quelques pénuries dans certains produits alimentaires de luxe, mais tout le monde a sa part. Personne ne peut mourir de faim en Union soviétique s’il est capable de travailler et s’il le veut. »

Je lui ai posé une centaine de questions et lui ai dit que j’espérais ne pas l’ennuyer en lui en demandant trop. Ce à quoi il a rétorqué :

« Vous répondrez vous-même à vos questions en voyant de vos propres yeux ce qui se passe et comment nous vivons. »

Le guide d’Intourist nous a interrompus pour nous amener à un cinéma voisin. Le film était bon. Il montrait la révolution d’octobre, dans le style des Dix jours qui ébranlèrent le monde de John Reed. Il nous rappelait que ce pays n’était pas tombé si facilement dans les mains des Soviétiques. L’ensemble de la classe ouvrière a dû se battre durement, longuement et héroïquement pour prendre les rênes du gouvernement.

Le lendemain, j’ai visité des lieux historiques comme Smolny, avec encore l’image du cinéma à l’esprit. Léningrad est une ville magnifique, un symbole du succès des bolcheviks. Cela valait la peine de faire des efforts héroïques et de se sacrifier pour récupérer pour les travailleurs tout ce que leurs propres mains habiles avaient construit à l’origine. Et ce que les travailleurs ont fait et font, depuis qu’ils l’ont récupéré, peut être vu dans tous les nouveaux bâtiments et industries qu’ils ont construits. Je regardais autour de moi, exalté.

Ma classe avait construit cette ville et l’avait gagnée ! C’était un grand prix.

LA VIE ET LE TRAVAIL À LÉNlNGRAD

Nous avons visité une usine textile où l’on fabrique du fil, des cordes tissées et du ruban. Intourist a obtenu du comité de l’usine un laissez-passer pour notre groupe et nous avons été admis à l’endroit où les ouvriers tordaient et enroulaient le fil et la ficelle. Ils avaient l’air très heureux et certains d’entre eux pouvaient même parler anglais. J’ai demandé à un très jeune ouvrier à quel âge il pouvait commencer à travailler dans cette usine. Il m’a répondu dix-huit ans ou plus. Et ils ne travaillent que sept heures par jour. Les élèves des écoles d’usine commencent à faire des travaux pratiques à l’usine dès l’âge de quinze ans. Lorsque la cloche a sonné et que les ouvriers sont partis dîner, nous avons décidé de manger avec eux. Nous sommes entrés dans leur grande salle à manger et avons mangé une soupe, des boulettes de viande, des pommes de terre et un verre de gelée pour 35 kopeks. Près d’une demi-livre de pain a été servie à chaque travailleur.

C’était un bon repas sain. Personne ne pouvait se plaindre que ce n’était pas assez.

En Amérique, on m’avait dit que les Russes ne laissaient voir que ce qu’ils voulaient, qu’ils ne montraient que les hauts lieux. Alors, quand notre guide nous a demandé où nous voulions aller, j’ai dit que je voulais me perdre, avoir une chance de voir les choses par moi-même. Il a souri et je suis partie seul. Je me suis promené partout, dans des magasins et des endroits, sans que personne ne m’arrête ou ne me questionne.

J’ai continué à marcher jusqu’à ce que je sois vraiment fatigué.

Le fait de ne pas connaître le russe n’était pas un inconvénient particulier car je trouvais les gens très gentils et prêts à aider un étranger. Quand j’en ai eu assez, j’ai regardé un trolleybus et j’ai montré ma carte de touriste au conducteur qui m’a fait descendre au bon endroit. Je suis rentré à temps pour le dîner, sain et sauf, sans avoir perdu un centime ou un kopek. Je mentionne ceci parce qu’on m’avait prévenu que les Russes étaient de terribles voleurs. Je n’ai rencontré aucun pickpocket et je n’ai jamais rien perdu pendant les deux ans et demi que j’ai passés en Union soviétique, ni aucun de mes outils. J’ai beaucoup de ces petits instruments de valeur que je prête gratuitement et qui pourraient très facilement être perdus ou volés.

Une chose que j’ai particulièrement remarquée dans mes promenades à Leningrad, c’est l’apparence bien nourrie des gens. C’était tellement évident qu’on ne pouvait pas y échapper. Les filles et les femmes en particulier étaient dodues et pleines d’énergie. Et je dis que les gens ici sont en meilleure santé et plus forts qu’en Amérique, plus forts que dans n’importe quel autre pays du monde. Pendant que j’étais à Léningrad, il faisait très froid – vraiment froid, je peux vous le dire. Mais tout le monde était habillé pour supporter le gel et le vent glacial. Je ne parle pas du style de leurs vêtements, bien sûr. C’était pauvre à mon avis, principalement des vêtements de paysans ; mais c’étaient des vêtements lourds, fourrés et chauds – différents de ce que j’ai vu dans les autres pays que j’ai traversés. .

Avant de quitter Léningrad, nous sommes allés au club des imprimeurs où ils organisaient une fête pour marquer leur passage à la journée de sept heures. Nous leur avons dit qu’en Amérique, les imprimeurs travaillent neuf heures et demie. L’Union soviétique est le seul pays au monde où les heures de travail des ouvriers sont réduites. Déjà, dans certaines industries, ils ne travaillent que six heures, dans les mines de charbon par exemple, et dans les industries où le travail et les procédés sont dangereux pour la santé des travailleurs.

Pendant que je me reposais de ma promenade après le dîner, j’ai commencé à penser à Londres, Paris, Berlin, où des centaines de prostituées vous arrêtaient dans la rue. Mais ici à Léningrad, bien que j’aie cherché cette caractéristique des grandes villes capitalistes, je n’en ai vu aucune. Ils m’ont dit en Amérique que les femmes soviétiques étaient nationalisées ! Cette question se répondait d’elle-même. Les quelques jours que j’avais passés ici, j’avais vu les femmes faire réellement le travail des hommes et recevoir le même salaire. Les femmes suivaient les mêmes activités que les hommes et travaillaient côte à côte avec eux. Elles conduisaient des trolleybus, nettoyaient les rues et les voies ferrées, géraient des magasins et des usines, et dirigeaient la brigade de choc en fixant la vitesse et la qualité du travail.

Je me suis rendu compte que les opportunités pour les travailleuses étaient aussi illimitées ici que pour les hommes. Elles étaient économiquement libres, debout sur leurs propres pieds. La prostitution était pour elles la relique d’un passé barbare.

J’ai vu que ce que la révolution avait fait pour la femme, aucune réforme politique ou économique ne l’avait fait ou ne pouvait le faire nulle part dans le monde. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, pour démontrer comment le sort des femmes soviétiques s’est amélioré et s’améliore chaque jour. Mais je dois passer à autre chose. Je suis convaincu que les femmes de la République des travailleurs sont heureuses, libérées de l’esclavage et de l’explosion sexuelle dont souffrent leurs soeurs américaines et britanniques.

DESTINATION MOSCOU

Le train de Moscou était très bondé. J’avais l’impression que tout le monde allait à Moscou. Et je suppose que presque tous ceux qui le peuvent le font. Le voyage était très intéressant. Beaucoup de gens parlaient anglais ou allemand. L’un d’eux, un homme de l’Armée rouge, m’a beaucoup parlé du plan quinquennal et m’a montré les nombreuses nouvelles usines à l’extérieur de Léningrad – textile, tannage, fabrication d’instruments – toutes équipées de machines américaines.

Moscou est une ville merveilleuse. Mais c’est la foule de Moscou qui vous frappe en premier. Il n’y a rien de tel que les foules de Moscou, la foule affairée qui remplit toujours les rues, et sûrement aucune gare dans le monde n’est aussi bondée que les gares de Moscou avec des gens qui attendent pour voyager.

Le 1er mars, c’était encore l’hiver à Moscou. À l’hôtel, les touristes étaient traités comme des invités privés. Le personnel de l’hôtel acceptait une cigarette mais pas de pourboire. Dans le salon de coiffure de l’hôtel, une coiffeuse m’a rasé si gentiment que je lui ai remis un billet de rouble. Elle me l’a immédiatement rendu avec des excuses et des mots qui signifiaient que je l’avais offensée en lui offrant un pourboire. Je me suis senti très gêné de devoir reprendre ce rouble. Il y a encore des employés d’hôtels et de restaurants publics qui acceptent les pourboires, mais le pourboire en tant que pratique et la servilité qui l’accompagne ont en général disparu.

Pendant les cinq jours suivants, j’ai suivi le guide et j’ai fait le tour de Moscou. La neige avait été enlevée des rues et seuls les boulevards montraient que de fortes chutes de neige avaient récemment recouvert la ville. Le deuxième jour, certains touristes sont partis à la recherche d’un emploi et sont revenus à l’heure du repas avec tant d’offres et un choix si vaste que la faible incertitude qui pouvait se cacher au fond de mon esprit m’a complètement quitté.

Je n’ai eu aucun problème pour trouver un emploi. Le bureau des affaires étrangères m’a adressé au Trust des Mécaniques de Précision, comme on l’appelait alors. Elle est maintenant connue sous le nom de Trust de l’Horlogerie. Il possède deux splendides usines, un excellent laboratoire de recherche et des écoles techniques entièrement équipées pour former les ouvriers. Le directeur de l’emploi du Trust, qui parlait très bien l’allemand, a téléphoné à la 1ère Fabrique de Montres d’État et, en quelques minutes, il m’a trouvé un emploi dans le département des boîtiers de montres de cette usine.

Je suis allé voir l’usine sur place, puis j’ai cherché à savoir exactement quel travail je devais faire. J’ai découvert que l’usine était l’ancienne Dueber Hamden Watch Company de Canton, Ohio, dont les machines avaient été transportées dans leur intégralité en Union soviétique et relogées dans une grande et splendide nouvelle usine construite à cet effet.

J’ai interviewé le directeur qui parlait anglais avec un léger accent. Nous avons parlé très librement et franchement, comme si nous nous connaissions depuis des années. Il m’a proposé un contrat à cinq cents roubles par mois et une chambre. C’était un bon salaire et j’avais l’impression d’être sur du velours. Mais je n’ai pas loué la chambre, ignorant la rareté des logements dans cette ville en pleine expansion. J’y ai commis une erreur qui m’a causé quelques ennuis par la suite. Cependant, il a été décidé que je commencerais à travailler le jour suivant, le 6 mars 1931.

Il faisait un froid glacial le matin. Ma boîte à outils, contenant uniquement les instruments nécessaires pour commencer le travail, pesait environ 120 livres. Avec l’adresse de l’usine écrite sur un morceau de papier, je m’approchai d’un milicien et lui demandai dans un geste muet quel tramway je devais prendre. Il avait vu que ma boîte à outils était lourde à porter et, la prenant, il m’a aidé à me diriger vers le bon arrêt de tramway, qui se trouvait à environ un long pâté de maisons. C’était un service très amical, qui lui a donné beaucoup de mal. Je lui en ai été très reconnaissant et l’ai remercié également, comme je le pouvais. Cela a changé mon opinion sur les policiers. Mon animosité instinctive contre les policiers a complètement disparu ici. Bien sûr, les miliciens soviétiques ne sont pas des policiers au sens capitaliste du terme. Les policiers soviétiques sont les amis des travailleurs. Leur travail consiste à aider les gens tout en protégeant et en appliquant les lois. Ce sont de êtres humains bons, conscients de leur classe, dans une état ouvrier qui construit le socialisme.

Le tramway s’est arrêté juste devant la porte de l’usine, ce qui m’a permis de transporter plus facilement mes outils à l’intérieur et jusqu’au département où je devais travailler.

Permettez-moi d’interrompre mon récit pour donner un aperçu très succinct de l’industrie horlogère soviétique. Cette information ajoutera à l’intérêt de l’histoire et aidera le lecteur à avoir les bonnes perspectives, à mieux visualiser ce que nous devons faire dans cette industrie que nous construisons à partir de la base.

L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SOVIÉTIQUE

Il n’y avait pas de montres fabriquées dans la Russie d’avant-guerre. Seuls les bourgeois et les classes moyennes possédaient des montres de poche. La majorité de la population russe n’a jamais possédé de montre. Beaucoup n’ont jamais appris à lire l’heure. Certains n’avaient même jamais vu une montre de leur vie. Les montres que l’on trouvait dans le pays étaient principalement des modèles anciens provenant de Suisse, de France et d’Allemagne. Pendant la guerre mondiale, des montres-bracelets ont été importées par les fauteurs de guerre russes pour l’usage exclusif des officiers de l’armée. Sinon, les montres de style moderne n’existaient pas.

En 1917, avec la Révolution d’Octobre, le prolétariat n’a hérité que d’une quantité négligeable de montres. Les importations, elles aussi, ont été complètement abandonnées.

Ce n’est que pendant la période de la nouvelle politique économique que les montres ont à nouveau fait leur apparition en Union soviétique.

Une concession a été accordée à un fabricant d’horloges à Moscou. Il a fabriqué une horloge murale bon marché dans le style chaîne et poids. La quantité était très faible et la qualité médiocre.

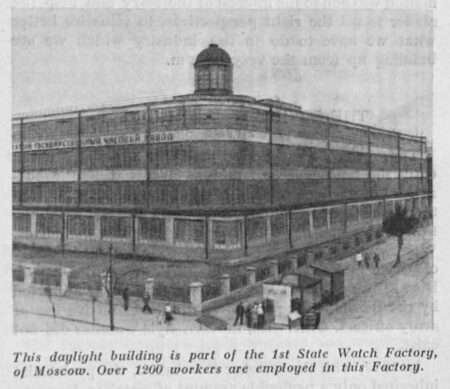

Le premier plan quinquennal a prévoit la création de deux grandes usines, l’une pour fabriquer des montres et l’autre pour se spécialiser dans les réveils. Une enquête sur les usines de montres et d’horloges à vendre a abouti, en 1928-29, à l’achat par des commissions soviétiques de la Dueber Hamden Walch Company de Canton, Ohio, et de l’Ansonia Clock Company de New York. Les machines de ces usines ont ensuite été expédiées à Moscou où deux magnifiques bâtiments modernes, ouverts à la lumière du jour, ont été construits par le Trust de l’Horlogerie pour les abriter.

La 1ère Fabrique de Montres d’État se trouve sur Voronzovskaya. La 2e Fabrique de Montres d’État a été construite à côté de l’ancienne usine concessionnaire Miemza, sur la route de Léningrad.

En octobre 1930, la 1ère Fabrique de Montres a commencé à produire quatre types de montres – deux montres de poche et deux montres-bracelets.

Le plan pour 1931 prévoyait 70 000 montres, mais seule la moitié de ce nombre a été fabriquée. Le plan pour 1932 prévoyait 70 000 montres et il a été dépassé de 10 pour cent. Pour 1933, le plan a été porté à 100 000 et tout porte à croire que la production sera supérieure à ce chiffre.

L’usine emploie 1 200 ouvriers et employés qui ont appris à produire des montres de bonne qualité. Ces montres ont été commandées par le gouvernement pour les cheminots et autres fonctionnaires qui doivent faire leur travail à temps. Ainsi, les travailleurs soviétiques peuvent maintenant devenir les fiers possesseurs de montres précises et bien faites de type sept et quinze rubis.

Ces montres sont entièrement fabriquées en métal soviétique. Même les rubis, qui étaient importés, sont maintenant fabriqués en Union soviétique. Jusqu’à récemment, les ressorts de montre étaient également importés. Mais après une expérimentation tenace, nous avons réussi à nous libérer des importations étrangères.

La 2e Fabrique de Montres produit des horloges et réveils à grande échelle. Elle se spécialise dans quatre types. Une horloge murale bon marché, à chaîne et à poids, dont elle prévoit de produire trois millions d’exemplaires cette année ; un réveil pour lequel elle prévoit 500 000 exemplaires pour 1933 ; une horloge de table standard, dont elle produira 50 000 exemplaires en 1933 et une horloge murale électrique dont elle prévoit de produire 10 000 exemplaires cette année. Cette usine emploie plus de 3 000 ouvriers.

Ces horloges sont également fabriquées entièrement en matériaux soviétiques par des ouvriers soviétiques. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de cette production, mais les ouvriers apprennent vite. La fin du deuxième plan quinquennal verra sans aucun doute une grande augmentation non seulement de la production mais aussi de la qualité. L’industrie horlogère soviétique dans son ensemble n’en est qu’au début de ses réalisations.

La demande d’horloges et de montres est infiniment plus importante que l’offre. C’est pourquoi, dans le deuxième plan quinquennal, il est prévu de construire deux usines supplémentaires. Une commission a été chargée de localiser et d’acheter les usines à l’étranger. Entre-temps, le Trust de l’Horlogerie a ouvert un laboratoire de recherche, un institut qui fonctionne maintenant à plein régime.

Ce laboratoire expérimente toutes sortes de mécanismes ou de mouvements. Il comporte trois secteurs. Un secteur expérimente les montres. Un autre expérimente les horloges et les garde-temps électriques. Le troisième expérimente d’autres instruments de mesure du temps, comme les chronomètres, les compteurs, etc. Ce laboratoire emploie 150 personnes spécialement formées et, selon les plans envisagés, il sera bientôt agrandi pour employer un personnel de 750 personnes hautement qualifiées.

L’institut a réalisé de très belles horloges électriques originales qui ont subi les tests les plus sévères et se sont avérées efficaces. Toutes les conceptions sont faites en vue d’un production n’utilisant que du métal et des machines soviétiques.

Les ingénieurs soviétiques se tournent vers les machines automatiques pour effectuer le travail de précision dans les nouvelles usines. Cela va libérer les ouvriers de la fatigue oculaire et des opérations très difficiles qui exigent la plus grande habileté. Cela augmentera la production, réduira le gaspillage et abaissera les coûts.

L’ENTRÉE DANS LE MÉTIER

Dès la première minute, je ne me suis jamais senti aussi à l’aise dans aucun autre travail que j’ai eu. Je me suis dit : Voilà ta chance, Sam, de voir ce que tu peux vraiment faire pour le plan quinquennal. J’ai demandé à l’interprète de m’emmener faire un tour dans l’usine pour rencontrer d’autres Américains.

J’étais convaincu que je pouvais améliorer une grande partie du travail dans mon propre département. Westner, l’Américain qui était à la tête du département dont je devais m’occuper, devait terminer son contrat dans une dizaine de jours et repartir pour l’Amérique. J’avais donc un peu de temps pour reprendre le travail et tout remettre en ordre. Mais Westner ne semblait pas disposé à m’aider et il a même mis l’interprète sous son influence. Je n’en veux pas à l’interprète, bien sûr, car il était habitué à Westner et j’étais un nouveau venu.

La seule chose à faire était de faire de mon mieux pour me débrouiller sans lui. Les jeunes travailleurs soviétiques de ce département m’ont dit que Westner les laissait livrés à eux-mêmes et qu’il ne les aidait ni ne les instruisait jamais correctement. En conséquence, le plan de ce département n’a été réalisé qu’à 30 %.

Naturellement, j’ai fait de mon mieux pour travailler avec ce Westner. Je tenais à trouver la cause de ce problème. Mais il répondait sèchement à mes questions, disait que le métal n’était pas bon, que les ouvriers n’étaient pas bons et que leur travail était nul. Il noircissait et déformait la réalité.

Au bout de quelques jours, j’ai compris quel genre de type il était. J’ai trouvé les ouvriers très disposés à faire leur maximum. Leur travail était mauvais, vraiment mauvais, mais c’était la faute de Westner et parce que ses instructions n’étaient pas correctes. Quant au métal, il était assez bon et seulement légèrement inférieur au métal américain.

Mais j’ai résumé la situation de mon département des boîtiers de montres. Il ne réalisait que 30 pour cent de son plan. Qu’est-ce qui n’allait pas ? Personne ne semblait le savoir. En tout cas, tout le département était bloqué pour un jeu de matrices. Un ouvrier russe qualifié s’y était attelé pendant un mois sans réussir à le fabriquer à la bonne taille. De toute évidence, c’était un travail que je devais faire moi-même. Je m’y suis donc attelé, dans le cadre de mon métier habituel d’outilleur-matriceur, en travaillant à l’établi, ce que ne faisait pas l’autre contremaître, ce qui, soit dit en passant, m’a immédiatement valu la confiance de ma brigade.

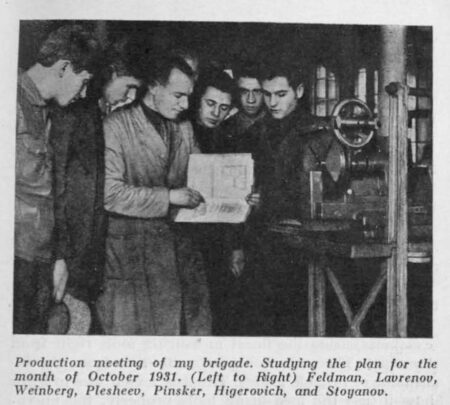

ORGANISER MA BRIGADE

Le directeur technique et le surintendant de l’atelier d’outillage m’ont affecté à un travail spécial et m’ont donné, pour l’accomplir, une brigade composée d’un ouvrier russe qualifié et de quatre jeunes garçons. Je suis fier de ces garçons, qui avaient entre dix-huit et vingt ans et venaient de quitter l’école technique pour travailler à l’usine. Lavrenov était un paysan qui ne parlait que le russe mais était si intelligent qu’il pouvait comprendre à partir de mon croquis et déduire ce que je voulais à dire.

Higgerovich, un petit garçon de dix-huit ans, fils d’un musicien, n’avait aucune aptitude à la mécanique mais savait écouter. A l’école, il avait appris l’allemand suffisamment pour se faire comprendre et m’était très utile comme traducteur. Volodine, un garçon de vingt ans, beau garçon blond qui était un Don Juan avec les filles, était très dévoué à sa tâche pendant les heures de travail et faisait toujours de son mieux. Puis il y avait Zbarsky, un solide garçon de la ville sur lequel on pouvait toujours compter pour faire les travaux les plus lourds. L’ouvrier russe qualifié était Chnitserov.

Eh bien, on nous a donné un plan de production à exécuter, c’est-à-dire que nous devions produire de nouveaux outils et matrices pour un montant de 7 600 roubles au cours du premier mois. J’ai commencé par faire ébaucher le travail par les garçons, puis je l’ai retouché moi-même. Je leur ai progressivement donné confiance en eux en leur montrant combien il est facile de respecter des tailles précises. Bien entendu, je les ai également mis en garde en leur montrant que la moindre erreur pouvait gâcher tout le travail.

La formation de ma brigade était un travail essentiel qui devait être effectué parallèlement à nos efforts pour honorer notre plan de production. Dans l’école technique, ces garçons avaient reçu une très bonne base. Cela ne fait aucun doute. Mais ce n’était pas suffisant pour leur permettre d’effectuer un travail pratique sur des outils, surtout d’une précision aussi absolue que la nôtre, où nous devons travailler avec des tolérances très étroites.

L’apprenti doit commencer à travailler avec une extrême précision, en utilisant dès le départ les meilleurs outils de mesure. Cela demande beaucoup d’attention de la part de l’instructeur ou du chef de brigade. La première leçon consiste à apprendre à utiliser correctement les outils de mesure, le micromètre, le pied à coulisse, les indicateurs, les rapporteurs de biseau, etc.

D’après mon expérience, les jeunes travailleurs soviétiques sont d’un e bonne étoffe, et comprennent remarquablement vite les instructions. Ils se rendent compte qu’ils doivent réussir dans toutes les tâches qui leur sont confiées. Ils savent qu’il n’y a pas de travailleurs qualifiés au chômage parmi lesquels choisir et s’adaptent donc avec toute la volonté et le zèle nécessaires à un travail donné. Ma méthode de formation consistait à faire en sorte que chacun se spécialise dans un type de travail donné, en lui donnant l’occasion de s’exercer jusqu’à ce qu’il maîtrise complètement le travail.

Ce n’est qu’en s’exerçant exactement selon les instructions qu’ils peuvent devenir compétents et bien faire le travail dans le temps le plus court possible. Une pratique correcte dès le début est absolument nécessaire et doit être soulignée.

J’ai gardé un œil sur eux et à chaque mouvement erroné, je les ai convaincus en leur montrant la bonne manière. J’insistais pour qu’ils posent des questions lorsqu’ils ne me comprenaient pas. Je les avertissais des erreurs qui risquaient de se produire et les empêchais ainsi de les commettre, ce qui réduisait les pertes au minimum. Nous rationalisions chaque travail donné en raccourcissant le processus technologique, en fabriquant des jeux d’outils supplémentaires en même temps et en mécanisant le travail manuel. Je faisais des croquis de chaque opération pour illustrer exactement chaque étape qu’ils devaient suivre. Ces croquis étaient conservés dans mon dossier et utilisés plus tard pour faire des dessins réguliers. Ils ont également aidé les garçons à me comprendre et à avoir confiance dans leur travail. Le choix de l’acier était un autre élément qui contribuait à la fabrication d’outils plus durables. Nous tenions un registre du traitement thermique pour chaque détail. Un contrôle systématique de tous les outils était possible grâce à ces registres, et toute duplication nécessaire d’un outil ou d’une matrice pouvait être faite sans perte de temps.

Tout cela a aidé ma brigade à rivaliser avec d’autres brigades et à améliorer ses anciennes tâches.

Nous nous sommes donc attaqués à notre plan de production et, tout bien considéré, je n’étais pas mécontent de nos progrès, bien que seulement 65 % du travail qui nous avait été assigné ait été réalisé au cours de ce premier mois. J’ai réuni mes gars et leur ai lancé un appel à la camaraderie. Je leur ai montré tout le travail gâché que j’avais soigneusement collecté au cours du mois et gardé sous clé dans mon tiroir. Chacun a reconnu son propre travail. Je leur ai demandé d’expliquer chaque travail, pourquoi et comment il avait été gâché, et j’ai vérifié s’ils disaient la vérité.

Aucun des garçons n’avait peur de dire la vérité, même si cela parlait contre lui. Je leur ai fait regretter le travail du premier mois. Cependant, nous étions tous d’accord pour dire que le deuxième mois devait montrer une amélioration très considérable. Ce n’était pas tout. Nous avons ajouté 35 % du travail inachevé à notre plan de production du deuxième mois, et je suis fier de dire que nous l’avons mené à bien. Mais, vous pouvez en être sûrs, nous avons dû prendre le taureau par les cornes pour y parvenir.

Mes gars étaient de bons camarades, sérieux et volontaires. Ils avaient une grande estime pour mes compétences et voulaient savoir quel rôle je comptais jouer dans la construction socialiste.

Nous avons discuté de nombreux événements politiques après les heures de travail. Ils voulaient en savoir plus sur la jeunesse américaine et les conditions de travail en Amérique. Je leur ai donné quelques adresses de jeunes travailleurs américains et ils ont correspondu pour obtenir des informations de première main. Le petit Higgerovich était le plus actif d’entre eux. Il était aussi mon traducteur quand c’était nécessaire et me comprenait toujours parfaitement. Au début, lorsque j’ai commencé à travailler dans cette usine, on m’a donné un interprète qui parlait couramment l’anglais. Mais il était trop désireux d’utiliser un langage meilleur que celui qu’on lui parlait et nous avons commis des maladresses intolérables. J’ai donc utilisé Higgerovich à la place et nous nous sommes bien entendus.

En faisant tous les efforts possibles, nous avons terminé le plan d’avril à 100 %, y compris les 35 % qui restaient du mois de mars, et nous étions donc prêts pour le 1er mai, qui est le plus grand de tous les jours fériés internationaux.

Nous avions encore deux jours pour préparer le plan de production du mois de mai, que nous avions reçu quelques jours à l’avance. Après deux mois d’entraînement, on pouvait compter sur mes garçons pour un vrai travail. Nous considérions donc que la norme de production fixée pour notre brigade était à la fois trop basse et d’un coût trop élevé. Nous avons donc élaboré un contre-projet et avons décidé de le mettre en œuvre. Notre plan devait coûter 2 000 roubles de moins à l’usine.

JE DEVIENS UN OUDARNIK

Lors d’une réunion générale de production de l’usine, j’ai été recommandé comme oudarnik par mon département du comité syndical. Cela nécessite quelques explications. Les réunions de production, comme on les appelle, sont une phase du travail propre à l’Union soviétique. Chaque usine et chaque atelier, chaque établissement commercial, tient ces réunions à des intervalles divers, une fois par mois et même plus fréquemment, pour discuter des problèmes du travail, des problèmes de production. Les ouvriers et l’administration assistent à ces réunions. Les différentes questions concernant le travail, sa qualité et sa quantité, la discipline du travail, les insuffisances de l’administration ou des ouvriers, sont débattues avec une rigueur et une franchise qui ne sont possibles que dans un pays soviétique où les ouvriers sont leurs propres maîtres.

Les oudarniks sont également une caractéristique propre à cette république ouvrière. Ce mot est issu d’un mot russe qui signifie « un choc ». Et je peux vous dire que ces oudarniks ou « ouvriers de chocs » soviétiques sont les travailleurs les plus vigoureux et les plus enthousiastes du monde. Ils sont les meilleurs et les plus consciencieux dans une usine. Ils donnent le rythme aux autres ouvriers en matière de production, tout en veillant à la qualité et en essayant de l’améliorer. Ils se regroupent en brigades de choc et se défient mutuellement dans une compétition socialiste, les départements défiant les départements, les usines défiant les usines et même les industries défiant les industries. Le mouvement des brigades de choc s’est répandu dans toute l’Union soviétique et, à une telle échelle, les résultats sont colossaux. C’est principalement grâce aux efforts des travailleurs de choc que le grand plan quinquennal a été achevé en quatre ans au lieu de cinq.

J’ai été surpris et flatté d’être nommé oudarnik car je n’y avais pas pensé. Je suis venu ici pour faire de mon mieux et aider tout ce que je pouvais. Je trouvais mon département en retard et faisant du mauvais travail. Je voulais réparer tout ça et en faire quelque chose dont on puisse être fier. J’ai fait de mon mieux avec mes garçons et, bien sûr, j’ai travaillé dur, mais seulement en tant qu’ouvrier intéressé par son travail.

Quoi qu’il en soit, en guise de reconnaissance, on m’a remis un livret d’oudarnik qui me donnait certains privilèges. Par exemple, je pouvais acheter un costume, une paire de chaussures supplémentaire ou tout ce dont j’avais besoin au prix du matériel et de la main-d’œuvre. En plus de cela, il y avait l’honneur que les ouvriers accordent aux oudarniks, la haute estime dans laquelle mon département, l’usine et surtout mes garçons me tenaient.

C’est vers la fin du mois d’avril que j’ai demandé un billet pour assister à la manifestation du 1er mai sur la Place Rouge. Je me rends compte maintenant que ma demande était une grosse commande à un moment aussi tardif. Il y a tant de délégations étrangères qui apportent à l’Union soviétique les salutations des travailleurs de leurs pays respectifs et tant de délégués des usines à accueillir, que les billets sont rares. Mais le président du comité de notre usine a réussi et j’ai été l’un des deux mille chanceux à monter sur la tribune de la Place Rouge, près du majestueux mausolée de Lénine.

Inutile de dire que le 1er mai, je m’étais levé, j’avais passé les cordons de la milice et j’étais très tôt à ma place.

À neuf heures moins le quart à l’horloge du Kremlin, Staline s’est approché lentement du point de revue, au pied de la tombe de Lénine, où se tenaient les membres les plus éminents du Parti communiste et du gouvernement soviétique. C’est un bel homme, grand, à l’allure intrépide. Un homme au sourire bon enfant. Je me tenais à quelques pas de lui.

À neuf heures, le carillon du Kremlin a ouvert la célébration. Le chef de l’Armée rouge, Vorochilov, le mécanicien unique de Lougansk, a passé en revue les forces massées sur la place. Quel beau spectacle que cette première ligne de défense de l’Union soviétique et du socialisme ! Cela vous donnait un tel sentiment de la force des travailleurs. Puis vinrent les travailleurs eux-mêmes, un merveilleux défilé de bannières rouges et or, des ouvriers armés, des flots sans fin traversant la place avec leurs fanfares, applaudissant, dansant, chantant. Des nuages d’avions au-dessus. Chaque usine était représentée par de nombreuses bannières et slogans et par des banderoles indiquant dans quelle mesure elle avait réalisé son plan. C’était le jour le plus remarquable de ma vie. Je n’ai jamais vu une masse de travailleurs aussi heureuse, aussi enthousiaste, aussi forte et saine. Hommes, femmes, filles, garçons, enfants, parfois même des bébés, étaient dans la ligne de marche.

L’une des caractéristiques de la grande procession était la vente de scènes érigées sur de grands camions et les représentations qui y étaient données par des artistes des théâtres de Moscou chaque fois que la procession s’arrêtait.

De temps en temps, je regardais Staline. Il était là toute la journée, de 8 h 45 à 18 h, heure à laquelle la manifestation géante s’est terminée. Je l’ai estimée à deux millions de personnes !

Cette fête des travailleurs dure deux jours. J’ai eu du mal à trouver la patience d’attendre jusqu’au 3 mai pour reprendre le travail et raconter à mes garçons la grande impression que la fête du 1er mai m’avait faite.

UNE RÉUNION DE PRODUCTION AVEC MA BRIGADE

Les gars m’ont salué avec enthousiasme et m’ont serré la main en guise de bienvenue lorsque je suis entré au travail. À midi, après le déjeuner, j’ai convoqué une réunion de ma brigade et leur ai fait comprendre que nous devions maintenant exécuter notre nouveau contre-plan avec une énergie redoublée. Ils étaient d’accord avec moi et ont été très heureux lorsque je leur ai dit que je proposais d’adopter des méthodes d’instruction plus avancées. Voici les principales sugges tions que nous avons élaborées ensemble :

1) Démonstration pratique sur le tas.

2) Chaque travailleur doit remplir sa tâche. Petite ou grande, elle ne doit pas être laissée inachevée.

3) Augmenter notre discipline et charger chaque jeune travailleur de plus en plus de responsabilités.

4) Spécialiser le travail, en donnant des tâches avec des opérations similaires à un jeune travailleur.

5) Encourager la rationalisation de chaque opération.

6) Dessiner à main levée chaque détail et expliquer le processus technologique jusqu’à ce que le jeune travailleur le comprenne parfaitement.

7) Encourager la pensée indépendante et les suggestions. Encourager les questions.

8) Ne pas donner des instructions de façon mécanique mais les faire passer pour des conseils amicaux.

9) Après les heures de travail, discuter des erreurs et du travail gâché avec le plus grand nombre possible de personnes ; inviter les travailleurs des autres brigades à ces discussions.

10) S’en prendre durement à toute répétition d’erreurs.

J’ajouterai que les illustrations tirées des revues techniques modernes ont beaucoup contribué à clarifier les choses pour mes garçons et les ont aidés à visualiser les mouvements techniques.

Grâce à la réussite de notre programme de mai, mes garçons ont acquis une telle confiance en eux que plus rien ne leur semblait impossible.

NOUS AVONS FAIT UNE PAUSE

À cette époque, ma brigade était réputée et était souvent appelée à aider les autres brigades de notre département. Mes gars répondaient comme de vrais oudarniks. Tout allait bien pour nous jusqu’à ce que le directeur ait l’idée de nous déplacer dans un autre coin de l’atelier parce que, disait-il, il avait besoin de cet espace pour des travaux spéciaux. Cela a eu un effet paralysant sur mes garçons qui avaient pris l’habitude de travailler dans l’ancien endroit où la lumière était bonne. Nous voulions beaucoup de lumière pour notre type de travail. Toutes mes discussions ont été inutiles. Ma plainte auprès du directeur était également vaine. J’ai donc eu pour tâche de réorganiser à nouveau. Les garçons ont râlé ; c’était comme les mettre dans une autre usine. Pour moi, ce n’était pas si important. Nous avons perdu beaucoup de temps et il nous a fallu environ deux semaines pour redémarrer correctement. J’ai essayé de m’adapter au nouveau coin et j’ai encouragé les garçons à faire de même, mais notre production est tombée à 60 et 68 % de notre plan pour juin et juillet. En août, nous avons fait mieux, mais nous n’avons pas atteint les 100 % avant septembre. C’était une interférence mauvaise et inutile. Les garçons, qui étaient si enthousiastes et essayaient de faire de leur mieux, ont baissés.

FORMATION DE NOUVEAUX CADRES

Depuis un certain temps, je demandais des travailleurs supplémentaires pour notre brigade. En septembre, j’en ai obtenu trois de plus de l’école technique. L’un de ces garçons était un très bon organisateur parmi les jeunes. J’ai souvent discuté avec lui des moyens d’améliorer la formation des nouveaux cadres. Finalement, nous avons organisé une classe technique dans l’atelier d’outillage, en commençant par une vingtaine d’étudiants. Tous les deux jours, après les heures de travail, nous consacrions une heure à des démonstrations pratiques sur les machines.

Ensuite, j’ai demandé à M. R. P. Vallier, de l’usine d’ascenseurs, de venir après les heures de travail et de nous donner un cours de théorie et de mathématiques d’atelier. Je dirigeais le cours en pratique. Par exemple, il nous a enseigné la théorie du filetage et j’ai ensuite demandé à chaque garçon de notre classe de l’essayer sur le tour sous mes instructions.

M. Vallier a également élaboré un certain nombre de tableaux mathématiques qui simplifiaient les calculs et permettaient à l’élève, une fois qu’il avait saisi le principe, d’aller de l’avant.

Beaucoup de nos étudiants, il faut le rappeler, ne venaient pas d’un milieu industriel et devaient être instruits avec beaucoup d’attention dans tous les domaines et devaient être instruits avec beaucoup d’attention dans tous les détails de chaque opération. Ils n’étaient pas tous diplômés d’écoles techniques, la majorité d’entre eux ayant acquis leur première expérience technique dans notre usine. L’horlogerie est plus difficile à bien des égards que l’automobile, le degré de précision étant infiniment plus exigeant. Nous ne permettons pas une variation d’un quart de degré d’épaisseur sur nos pièces. Un degré de précision correspond à deux mille cinq centièmes de pouce ! L’accent est mis sur l’exactitude, chaque pièce doit être mesurée. Ce travail demande des années de compétence. Une montre se compose de 159 pièces, mais implique 2 000 opérations distinctes. Dans le seul département des rubis et des mouvements, 157 opérations sont effectuées sur les 17 pièces qui y sont traitées. Et chaque opération doit être précise.

Mais notre classe s’en sortait bien. J’ai également fait venir un autre spécialiste américain, M. Handler, qui parlait russe. Les garçons étaient si enthousiastes qu’ils manquaient les soirées théâtre pour être avec la classe. Pour la même raison, ils étaient parfois absents des réunions des Jeunesses communistes.

Cela a causé des problèmes. Le secrétaire du noyau du Parti communiste de notre usine est intervenu. Il a donné une réprimande écrite à chacun d’entre eux pour ne pas avoir assisté aux réunions du Komsomol. Je suis allé voir le camarade et lui ai demandé de libérer les membres de notre classe technique lorsque les réunions coïncidaient avec les cours du soir. Il existe une règle dans le Parti communiste selon laquelle lorsqu’un jeune travailleur étudie à Rabfac (l’université des travailleurs), il peut être libéré des réunions du Parti. Et j’ai essayé d’obtenir la même règle pour notre classe technique. Mais je n’y suis pas parvenu et, en conséquence, la classe a éclaté.

Cet épisode constitue une histoire en soi. Il est instructif en ce sens qu’il montre le type d’obstacles susceptibles de surgir et que vous avez le devoir de combattre. Ce secrétaire était têtu et disait que les réunions du Parti étaient plus importantes que la classe. Il avait raison. Mais il aurait dû être un peu plus souple et sympathique. La règle du Parti communiste est que les classes techniques ne doivent pas être découragées. Cependant, nous avons dû nous battre contre lui. Deux de mes garçons étaient membres du bureau du Komsomol. Ils ont pris l’affaire en main et des membres du parti l’ont portée au bureau du Parti, l’un d’eux étant membre du comité de district du Parti. Le président du comité syndical, également membre du Parti, partageait mon avis. Finalement, le secrétaire a été révoqué pour avoir négligé son devoir et, dans certains cas, violé les règles générales du Parti communiste. Et ce, en dehors de la question de ma classe technique qui n’était qu’un incident dans sa conduite. Mais pendant que cela se passait, un bon moment s’était écoulé et nos étudiants avaient perdu l’habitude de venir en classe, en plus d’être découragés par l’altitude du secrétaire.

Malheureusement, bien que les hauts responsables du Parti dans le district aient soutenu mon appel, et malgré le fait que le nouveau secrétaire était un camarade très actif, capable et utile, je n’ai pas pu réunir assez de jeunes travailleurs pour continuer le cours. Depuis, j’ai été extrêmement occupé. Maintenant, je pense que j’aurais dû continuer la classe et tenter de la faire grandir. Cependant, j’espère organiser une nouvelle classe technique très bientôt. Elle devrait être meilleure que jamais avec l’expérience que nous avons eue. La principale difficulté est qu’il y a tellement de travail absorbant à faire dans mon travail que je n’ai pas encore réussi à trouver le temps.

NOUS GAGNONS LA BANNIÈRE ROUGE

En novembre 1931, nous avons remporté la bannière rouge du département de l’outillage.

C’était un événement passionnant. Nous avons alors juré de conserver cette bannière et nous l’avons toujours. A l’époque, mes garçons disaient :

« Nous avons cette bannière et nous voulons la garder. Aucune autre brigade ne pourra jamais nous la ravir. »

« Nous construisons le socialisme, » ajouta Higgerovich, « c’est pourquoi nous l’avons gagné. »

Cette mise en place de bannières à gagner rend l’atmosphère de l’usine électrique. Il y a une petite bannière pour chaque département que les brigades du département essaient de gagner. Nous avons huit brigades dans le département de l’outillage. Ensuite, il y a une bannière plus grande pour les différents départements de toute l’usine, qu’ils doivent gagner les uns aux autres.

Lors de la réunion organisée pour la remise de notre trophée, j’ai accepté les honneurs et annoncé que le nouveau contremaître de notre brigade, le nouveau brigadier, serait le paysan Lavrenov, qui avait acquis plus de compétences et de capacités administratives que tous les autres garçons. Il prit la bannière et promit de bien la garder par son exemple et sa direction. Je dois préciser que moi aussi, je devais travailler sous les ordres du nouveau contremaître et recevoir ses ordres. C’était pour l’encourager et le renforcer. En tant que contremaître, il a fait du bon travail. Après deux mois de travail, il avait suffisamment confiance en lui pour utiliser les connaissances qu’il avait acquises pour instruire les autres garçons.

Le petit Higgerovich s’est également attaché à son travail dès le début. Maintenant, c’est un outilleur compétent et certainement le meilleur ouvrier sous les ordres du contremaître Lavremov. Les autres garçons atteignent une très bonne moyenne et sont d’une grande aide. Le fait que nous ayons obtenu la bannière et que nous l’ayons gardée tout ce temps en est une preuve suffisante. Ma brigade a été la première de l’atelier à passer au système de comptabilité analytique. Ils réalisent régulièrement 100 % de leur plan de production et n’ont qu’environ 2 % de pertes. C’est splendide. En plus de leur bon travail, ils sont politiquement avancés. Lorsque le prêt du gouvernement pour la dernière année du plan quinquennal est arrivé, ils ont été les premiers à se mobiliser et ont souscrit à hauteur de 120 pour cent de leur salaire mensuel moyen. Dans l’ensemble, je suis fier et profondément satisfait de « mes garçons », comme je les appellerai toujours. Les former est le meilleur travail que j’aie jamais fait en Union soviétique.

A QUI APPARTIENT CETTE USINE?

Lorsque le sifflet retentit à la fin de la journée dans une usine capitaliste, c’est la bousculade pour sortir en liberté. Quelques minutes plus tard, les ateliers sont désertés, à l’exception des contremaîtres, du directeur et d’un commis aux registres harcelé. En Union soviétique, c’est tout le contraire. L’usine est le centre de la vie de l’ouvrier, le pivot de toutes ses activités. C’est là qu’il gagne son pain et qu’il est rassemblé, par le biais des organisations de l’usine, dans la vie culturelle. Cela implique des réunions et des discussions. Le coup de sifflet de la fin du service est généralement le signal du début d’une réunion.

Les ouvriers de notre usine organisent très souvent des réunions, notamment des réunions de production. Les réunions de production remplissent une fonction vitale en permettant à l’usine d’être au courant de son travail et d’améliorer la qualité et la quantité de la production.

Par exemple, pendant les mois d’été, lorsque de nombreux travailleurs sont en vacances ou envoyés dans des maisons de repos pour une quinzaine de jours ou un mois, la production diminue. Une réunion de production est alors convoquée, à laquelle participe chaque ouvrier, et l’on discute des moyens de stimuler la production sans empiéter sur le privilège des vacances. Outre d’importantes suggestions pour augmenter la productivité du travail, il peut être proposé que nous nous portions volontaires pour travailler le jour de congé à venir. Un autre travailleur suggère que nous fassions une heure de travail supplémentaire chaque jour. Ces propositions sont soumises à un vote et la majorité décide, probablement en faveur d’une journée de travail le jour libre suivant. Cela s’appelle un « subotnik », ce qui signifie « samedi », le samedi étant le jour habituel pour ce travail volontaire, avant le passage à la semaine de cinq jours .

De nouveau, lorsqu’il y a, disons, un grand pourcentage de travail gâché ou d’autres difficultés de production, l’organisation du Parti, le syndicat et le directeur de l’usine convoquent les ouvriers pour une consultation. Beaucoup de bonnes idées sont échangées et peut-être que certains travailleurs sont critiqués pour leur négligence. Mais le résultat habituel est une amélioration immédiate. La discipline dans l’usine ou le département est également discutée et toute décision prise est généralement appliquée. Par exemple, ils décident que chaque ouvrier doit mieux s’occuper de sa machine ou de son outil, les nettoyer, les ranger en bon ordre ; ils décident contre l’absentéisme, l’inattention ou l’ivresse. Ils sont les maîtres. Ils s’intéressent de près à l’outil et aux machines. La plupart des ouvriers restent un peu plus longtemps après les heures de travail pour nettoyer et mettre de l’ordre. Dans les pays capitalistes, les ouvriers des ateliers de mécanique ne se préoccupent pas des machines ou des outils. Mais ici, les ouvriers considèrent que les machines leur appartiennent. L’usine entière leur appartient. Personne qui a vécu et travaillé ici et qui a vu comment les conditions de vie des ouvriers sont directement liées à l’usine, ne peut le nier.

Eh bien, il suffit de jeter un coup d’oeil et de voir. Voilà l’usine. Elle fabrique des montres, des chaussures ou des automobiles.

Sa production augmente grâce aux efforts de l’ouvrier. Elle fait des profits. Avec ceux-ci, elle construit des maisons, des clubs, des bibliothèques, des hôpitaux, des théâtres, des écoles. Elle nourrit ses travailleurs dans ses cuisines et ses boulangeries. Elle les habille grâce à ses magasins coopératifs. Elle trouve le transport pour toutes ces choses et aussi la source d’approvisionnement. L’ouvrier vit pour son usine, qui s’occupe de lui directement et par l’intermédiaire du syndicat pendant toute la durée des vingt-quatre heures, année après année. Au fur et à mesure que l’usine devient plus prospère, les salaires et les avantages sociaux des travailleurs augmentent et leurs heures de travail diminuent. Alors, bien sûr, c’est son usine à lui et à elle… et, pour cette raison, il ou elle veut en faire la meilleure usine du monde.

En cela, je suis aussi devenu comme le travailleur soviétique. Quand je suis arrivé ici, j’avais l’habitude de dire à mes garçons : « C’est à vous. Vous devez le garder. Ce que vous faites, c’est pour vous seuls. » Comme si je n’étais qu’un spectateur amical et serviable, ce que j’étais en fait. Maintenant, c’est différent pour moi, de l’intérieur et par connaissance positive. À la maison, ou lorsque je rencontre des amis, nous discutons de mon usine et ils parlent de la leur. C’est le sujet le plus intéressant dont on puisse entendre parler.

Actuellement, dans mon usine, nous travaillons sept heures, de huit heures à quatre heures, dont une heure pour le dîner. Mais j’ai l’habitude de continuer après le coup de sifflet. Je n’aime pas m’arrêter. Je suis occupé et intéressé et j’ai un travail intéressant. Je ne me suis jamais senti comme ça en Amérique. Quand le coup de sifflet retentissait, je détalais avec les autres. Mais ici, je pourrais continuer toute la nuit, je suis si occupé et si heureux…

LIBÉRER L’UNION SOVIÉTIQUE DES IMPORTATIONS

Instruire et faire une journée de travail n’étaient pas les seules choses que je pouvais faire. Je voulais utiliser au maximum mes capacités et j’ai donc fait de nombreuses suggestions. La plus réussie serait, je l’espérais, une aubaine pour l’industrie horlogère soviétique. Il s’agissait de produire des aiguilles de montre qui, jusqu’alors, étaient importées, à 35 kopeks-or l’unité.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur la première matrice, cela a immédiatement suscité l’intérêt des autres ouvriers qualifiés de notre atelier d’outillage. Ils ont également commencé à travailler sur des matrices de montres. Je me suis lancé dans une compétition socialiste avec eux. J’ai essayé de les organiser pour que nous ne fassions pas double emploi. Je leur ai parlé, je leur ai montré mes croquis et je leur ai offert toute l’aide que je pouvais leur apporter. Finalement, nous nous sommes mis d’accord pour travailler sur différentes tailles et différentes formes.

Un ouvrier, Nikolaïev, s’est engagé à faire la plus petite taille. Il m’a dit : « Même si je perds la vue, je dois faire ce travail ». Il était très déterminé et enthousiaste. Ce serait une réussite dans l’entreprise de fabriquer une montre soviétique complète en métal soviétique.

Je n’étais pas habitué à avoir autant de jours de repos (quatre jours de travail et un jour de repos), et à ne travailler que sept heures par jour. Par conséquent, tous les deux jours, je faisais une heure supplémentaire sur ma matrice d’aiguille de montre. J’ai décidé que je devais la faire fabriquer à mon rythme et j’y suis souvent allé pendant mon jour de repos pour mieux la faire avancer.

Un jour, alors que j’avais déjà fait une trentaine d’heures de travail en tout sur ma matrice, Koutnitzov, le surintendant de l’atelier d’outillage, s’est approché de moi et m’a demandé ce que je faisais. Je lui ai montré et dit ce que j’allais faire.

Il m’a immédiatement ordonné de cesser de la fabriquer. Au début, je n’étais pas enclin à lui prêter attention. C’était un jour de congé et j’étais venu spécialement pour faire ce travail. Il se trouve que l’atelier d’outillage était ouvert parce qu’il avait tellement de retard que certains ouvriers étaient aussi venus pour essayer de terminer leur plan du mois. Mais Koutnitzov est parti et m’a écrit une note sévère m’interdisant de faire le travail, même pendant mon temps libre ! Il m’a remis cette note comme une sorte de document officiel qui ne pouvait pas être contesté. Voici une traduction de la note :

« Weinberg,

« Je vous interdis d’effectuer tout travail sans ordre écrit, que ce soit pendant vos heures de travail ou non.

Le 29 mai 1931.

Kutnitzov,

surintendant. »

J’ai alors mis le travail de côté, dans l’espoir d’apaiser le jaloux. Voyez-vous, c’était une question de discipline et, bien que je me sois rendu compte de son ingérence scandaleuse et que j’étais déterminé à le combattre, cela aurait été un mauvais exemple pour moi, en tant que chef de mes garçons, de bafouer l’autorité d’un supérieur d’atelier alors qu’il existait un moyen approprié et reconnu de le faire corriger. C’est comme ça que j’ai raisonné, en tout cas. Peut-être aurais-je dû le combattre dès le début : cela l’aurait empêché plus tôt d’entraver le travail de l’usine et, par conséquent, le plan quinquennal et l’édification du socialisme.

Nikolaïev, qui fabriquait la plus petite matrice d’aiguille de montre, s’est tu et a continué à travailler. Mais Koutnitzov a fini par le découvrir et a tenté de faire licencier Nikolaïev. Mais là, il n’a pas réussi. Nikolaïev était membre du syndicat et avait été un ancien soldat de l’Armée rouge. Le beau-frère de Koutnitzov se trouvait être le contremaître de Nikolaïev et a commencé à le provoquer, jusqu’au jour où Nikolaïev a menacé de le frapper. Immédiatement, un procès d’usine a été convoqué. C’était une bonne occasion pour Koutnizov de se débarrasser de Nikolaïev et il l’a utilisée avec succès. Nikolaïev n’a pas seulement été mis à pied, il a également été suspendu du syndicat pendant six mois.

Il s’est avéré que la vanité jalouse sous-tendait l’action de Koutnitzov. Il avait rêvé de fabriquer lui-même un tel moule à main et pensait que je lui volais la vedette. Lorsqu’il a entendu parler de mon dé et qu’il a vu que j’avais vraiment quelque chose à montrer, il a été très agité. Il a soudainement commencé à faire le dessin d’une matrice mais l’a gardé caché, ne le montrant à personne. Mais c’était un mauvais dessin. S’il avait été ouvert à ce sujet, j’aurais pu l’aider, comme j’avais aidé les autres. Une telle filière était une chose simple à fabriquer, facilement réalisable dans notre usine et sans aucun secret. Cependant, en dehors de la question de la filière, Koutnitzov était incapable. Il a fait de nombreuses erreurs, interférant avec le travail du département par des « réorganisations » inutiles, déplaçant les ouvriers d’un endroit à l’autre, déplaçant les machines pour les remettre ensuite à leur place. Par exemple, il a déplacé le graveur d’un endroit bien éclairé à un endroit où la lumière était mauvaise, puis l’a remis en place. Outre cette sorte de frénésie d’agitation, il résistait aux propositions de rationalisation et tolérait le travail négligé et le gaspillage.

Pendant son administration, nous avions dix-huit employés de bureau improductifs dans l’atelier d’outillage ! Il était vital de le faire partir. Je me suis plaint au directeur technique de l’usine et j’ai soutenu les autres ouvriers qui se plaignaient. Lors des réunions de production, je l’ai attaqué, exposant ses erreurs aux travailleurs et, finalement, il a été transféré dans un autre département où il avait beaucoup moins de responsabilités et ne pouvait pas faire de mal.

Sous la direction du nouveau surintendant, le travail de l’ensemble de l’atelier s’est immédiatement amélioré. Nikolaïev, qui était un ouvrier hautement qualifié, a été immédiatement réintégré et j’ai repris le travail sur ma matrice.

Par ailleurs, j’ai appris l’existence du BRIZ de l’usine et je suis allé les voir. C’est un bureau qui s’occupe des inventions et des suggestions de rationalisation. Ils ont accepté mes suggestions concernant la filière avec empressement et m’ont promis toute l’aide nécessaire. Le directeur rouge de l’usine m’a donné l’ordre d’aller de l’avant et de me limiter à travailler sur la filière. Il a également demandé au nouveau directeur de me donner toute l’aide possible. Mais j’étais déterminé à le faire à ma façon et j’ai travaillé pendant l’équipe du soir et les jours de repos, dans le but de le terminer pour l’offrir à l’Union soviétique avant le 7 novembre, date anniversaire de la révolution bolchevique. C’est ce que j’ai fait, en estampillant quinze mille aiguilles, en adaptant un jeu de montres avec les nouvelles aiguilles, de sorte que nous avions maintenant une montre entièrement soviétique !

J’ai reçu une prime, bien sûr. Les travailleurs de mon département, en particulier mes garçons, étaient si enthousiastes que le comité de l’usine a fait faire un grand portrait de moi qui a été placé dans la rue Oudarnik pour que les milliers de personnes qui passaient par là lors du défilé de célébration du 7 novembre puissent le voir. Mais ces honneurs n’étaient pas attendus et étaient tout à fait insignifiants par rapport à ma satisfaction d’avoir accompli ce que j’avais entrepris. Je le dis en toute modestie et en toute franchise, car nous sommes dans un pays où il n’y a pas d’artifices, où les travailleurs sont francs avec eux-mêmes et avec tout le monde, où personne n’a rien à cacher et où l’on n’attend pas d’eux qu’ils aient des raisons de faire semblant.

La meilleure partie de cette histoire est que l’Union soviétique a été libérée de l’importation de montres. Pendant que nous étions tous occupés sur nos matrices, l’administration avait déjà en sa possession une matrice automatique conçue par un ingénieur russe. Cet ingénieur la leur offrait pour cinquante mille roubles d’avance, plus un emploi dans l’usine à cinq cents roubles par mois, un prix nettement élevé compte tenu de ce que représente une matrice d’aiguille de montre. Ils digéraient ses exigences. Puis, soudainement, mon moule est apparu. Elle n’était pas aussi bonne que la sienne, mais elle leur a permis de démontrer qu’ils n’étaient pas complètement impuissants sans lui. Il a rapidement changé d’avis, acceptant vingt mille roubles et un emploi à deux cents par mois. Ainsi, en fin de compte, j’ai contribué à faire économiser à l’usine trente mille roubles et une sortie mensuelle de trois cents roubles sur plus d’un an et une sortie mensuelle de trois cents roubles sur une période indéterminée. Bien sûr, je suis fier et heureux de l’avoir fait.

LA FAIBLESSE DU BRIZ

La bureaucratie, la paperasserie, l’incompétence et les chevilles carrées dans les trous ronds se rencontrent partout dans le monde. L’Union soviétique n’est pas exempte de bureaucratie, bien qu’elle soit différente dans son origine et son caractère de la bureaucratie que l’on trouve dans les pays capitalistes. Dans ces derniers, la bureaucratie résulte nécessairement de la division de la société en classes, de la séparation d’une classe dirigeante et administrative au-dessus des travailleurs ; en Union soviétique, c’est un héritage du passé qui est combattu et progressivement surmonté. Dans cet énorme pays agricole qui a souffert de la malédiction du tsarisme et a été maintenu en arrière avec une intention vicieuse, ce serait un miracle si, dans ses vastes efforts pour faire de la paysannerie des ouvriers qualifiés et des administrateurs formés, il n’y avait jamais eu de fautes ou d’échecs, s’il n’y avait jamais eu un cas de bureaucratie, de stupidité ou d’incompétence, s’il n’y avait jamais eu de chevilles carrées mal placées comme Koutnitzov dans des trous ronds. Ces cas sont la rougeole de cette grande industrie nouvelle, sa « maladie infantile », comme on dit.

C’est ce qui s’est passé avec notre usine BRIZ. Chaque usine a un département BRIZ qui est censé s’occuper des propositions faites par les travailleurs pour rationaliser les processus de travail et s’occuper des inventions – en fait, tout ce qui aide la production de l’usine. Le BRIZ de notre usine a été organisé à peu près au moment où j’ai commencé à travailler. Mais nous n’avions pas d’expert aux idées progressistes pour le gérer. De nombreuses suggestions précieuses ont été perdues à jamais, le bureau de la BRIZ ayant négligé d’en conserver une copie.

Personne ne m’a dit qu’il y avait dans notre usine un bureau qui existait uniquement dans le but de tester les suggestions. J’ai donc fabriqué moi-même un accessoire pour la perceuse à colonne afin d’éliminer la fine bavure du couvercle et de la lunette de la montre, ou biseau, sans la soumettre comme suggestion. Cela a immédiatement libéré deux ouvriers qui grattaient la bavure à la main. Après cela, le camarade chargé de la rationalisation est venu me demander d’autres suggestions. Je lui ai montré comment je polissais les anneaux centraux de nos filières sans poudre de diamant et qu’ils étaient tout aussi bien faits et efficaces. Ne connaissant pas la différence, il demanda à l’un des anciens Américains, qui répondit qu’en Amérique ce travail était toujours fait avec de la poudre de diamant. Pour cette raison, il n’a pas accepté ma suggestion. Néanmoins, je n’utilise jamais de poussière de diamant pour ce travail et tout le monde dans notre atelier fait comme moi pour le polissage des matrices fines. Cela permet d’économiser beaucoup d’argent. Mais notre BRIZ … !

Lorsque notre approvisionnement en forets centraux américains s’est épuisé, j’ai suggéré que nous devions fabriquer nos propres forets. J’ai esquissé un processus technologique et j’ai montré au contremaître comment utiliser le dispositif de d’étalonnage sur le tour Hendey. Au lieu de faire ce que j’avais dit, ils ont fabriqué 200 forets cylindriques. Puis ils m’ont dit que la suggestion n’avait pas fonctionné. J’ai suggéré des formules spéciales pour durcir des outils spéciaux, mais ces formules n’ont même pas été testées.

Ces quelques exemples montrent comment un bureau de rationalisation ne doit pas fonctionner. Au total, j’ai fait quarante-six suggestions. Presque toutes ont été acceptées, mais très peu ont été réentendues. Les seules qui ont abouti à quelque chose étaient celles que je pouvais faire et réaliser moi-même. Pour celles-ci, j’ai reçu des primes s’élevant à 1 678 roubles. Je mentionne ceci pour montrer que les suggestions ont de la valeur pour l’usine. Les autres travailleurs étrangers et de nombreux travailleurs soviétiques ont également fait de nombreuses suggestions précieuses, dont la plupart ont connu le même sort que les miennes, étant soit ignorées, négligées ou perdues.

C’était grave et un procès des responsables a finalement eu lieu à la Maison des syndicats. J’ai accusé le directeur technique de l’usine, le chef du BRIZ de l’usine et le président du comité syndical de notre atelier d’avoir négligé mes suggestions. L’affaire a été examinée par l’avocat du syndicat. Trente suggestions étaient concernées. La décision prise a été que toutes les suggestions devaient être mises en œuvre immédiatement. Mais rien n’a été fait.

Je me suis ensuite adressé au journal Moscow News qui a pris l’affaire à bras le corps. Une commission de vingt-cinq ouvriers de l’usine a été formée. Il en est résulté que vingt-neuf des quarante suggestions ont été acceptées et qu’il a été ordonné de les mettre en œuvre. Mais jusqu’à présent, rien n’a été fait. D’une certaine manière, cela donne l’impression que ces tentatives étaient vaines. Mais il n’y a rien d’inutile ou d’absurde dans cette affaire. Les responsables ont souvent des raisons parfaitement réalistes et convaincantes pour justifier leur négligence et leurs retards. La plupart des industries soviétiques sont nouvelles. Elle est organisée sur une grande échelle. Tout le monde est occupé, les administrateurs, les directeurs et les fonctionnaires travaillent certainement beaucoup plus qu’une journée de travail normale. La plupart d’entre eux sont absorbés par leur propre travail immédiat, faisant les choses prioritaires – ou ce qu’ils considèrent comme telles – en premier. Cela explique un bon nombre de difficultés avec mes suggestions. Mais, l’importance des suggestions des travailleurs, et surtout de celles des travailleurs qualifiés des pays capitalistes avancés, est trop vitale pour que l’on puisse tolérer cette négligence.

Par exemple, dans la platine de notre plus grande montre, il y a trente-six trous. J’ai conçu une perceuse à tête multiple pour réaliser douze trous à la fois. Comme la tête est semi-automatique, un seul opérateur pourrait faire fonctionner les trois perceuses. L’efficacité serait ainsi portée à 100 %. À l’heure actuelle, ces trous sont percés séparément et occupent douze opérateurs qui travaillent en deux équipes sur les six machines. Si toute l’usine travaillait en deux équipes au lieu d’une seule comme c’est le cas actuellement, cela signifierait quatre équipes pour ces six opérateurs, ce qui serait impossible sans plus de machines.

Ces têtes multiples, qui permettraient d’économiser tant de temps, de travail et d’argent, ont été rejetées parce que le directeur technique a estimé que leur fabrication coûterait environ dix mille roubles. Je demande, qu’est-ce que c’est par rapport à une efficacité de 100 pour cent ?

Nous pourrions de même augmenter la production d’au moins vingt-cinq pour cent dans d’autres opérations lentes. Je m’occupe actuellement de toutes ces questions avec la Société des inventeurs.